子曰:“学而时习之,不亦说乎?”学习就像人的左右腿,一边学,一边习。

很多人在学习外语方面,学了太多时间却没有去习,一直是哑巴英语。

我从初中开始学习英语,初中三年加高中三年。当时那个年代,在县城里也从来没有见到过老外,也没有任何机会去练习,再加上工作后也没有机会接触老外,没有语言环境,就没有机会说,现在到国外几乎英语单词都交给了老师、书本。

前段时间去柬埔寨游学,与我们当时的中文导游陈先生交流,谈到学习中文的初衷,他表示未来中文有机会,所以他就报了名学习中文。虽然学了5年的中文,但没有机会去练习,也就相当于不会说。

有一次,一位中国企业家到柬埔寨投资做生意,需要一个懂中文的翻译,就找到了陈先生。他问陈先生,你学了几年的中文了,陈先生回答:五年。五年还不能说中文,是不是太笨了。因为在柬埔寨懂中文的太少,就凑活先用吧,半年后陈先生的中文表达突飞猛进,就可以很好的用中文表达了。

学习语言环境很重要,一定要有机会去实习、练习才行。孔子在2000年前就提醒大家,学了知识,一定要去练习,习后这些知识才是你自己的,习后才会有成就感,才会开心高兴。如果你只有学,没有习的过程是不会有成就感的,不会开心高兴的。这也与王阳明先生讲的“知行合一”是一致的,知道了不去做,不去习,也就达不到“知行合一”的境界。

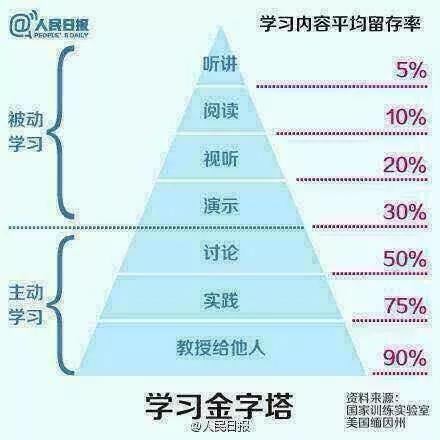

目前国家也在推行“学习强国”学习平台,我们整天谈学习,学习有方法,有层次吗?究竟怎样的学习,才是有效的学习呢?看书是学习,听课是学习,讨论是学习,交流是学习,实践也是学习,思考是学习吗?

交大海外还提出:“让学习成为一种生活方式”,这十几年来,我们也一直在践行“让学习成为一种生活方式”。通过不断与同学们交流,与教授交流,同时老师也不断布置作业让同学们来完成,还要完成小组作业与结业论文,我们也组织同学进行论文答辩。发现学习是有层次的,分步骤的。可以把学习分为四步曲:消化, 吸收、思考、转化。

消 化

首先要有消化过程,看哪些内容对自己是有用,有价值的。比如:我们小时候上课时,有很多方程式,物理概念理解不了,就要在课堂上,课后好好琢磨一下、消化一下,慢慢把它理解了、明白了、记住了。

现在经常教儿子做数学应用题,发现如何不能把题目消化了,理解了,永远搞不清楚,他们之间的关系是乘、除、加还是减。就像我们平时吃饭一样,吃进肚子里食物有一个消化的过程,食物从嘴、食道到胃里,胃就是起到消化的功能,把有用的留下来,通过小肠进行吸收,没有的废物通过大肠排泄掉。

吸 收

学到有用的知识,要善于取其精华,剔除糟粕。你听一堂课,有可能几句话,对你有帮助,你吸收了,可能就会终生受益。

我记得多年前,在课堂上听胡近教授《组织行为与人力资源管理》课程,当时,胡教授提到:在解决离职员工问题上,把离职员工比喻成公司的外部员工(不拿工资),在公司上班的为内部员工(拿工资)。当你这样去解决员工离职问题的时候,就不会让员工不开心离开了,让离职员工高兴而走,成为公司的外部员工,帮公司继续开拓市场,何乐而不为呢?

现在很多公司在处理员工问题上,可能与公司对簿公堂,搞得两败俱伤,得不偿失。自从有了这个理念,我们团队在解决员工离职问题都保持愉快的心情,还有外部员工时不时帮我们推荐学员,对创建和谐社会也很有帮助。

学习一定是选择性的,不能见到什么学习什么,应该是缺什么就学习什么,学些对你实现目标有益的,学点有用的知识,因为毕竟人的精力与时间有限,把时间用在重要的事情上,用在刀刃上。

思 考

“学而不思则罔、思而不学则殆。”如果学了不去思考,不去反问自己,而只是一味地生搬硬套,是无用的,反而会把公司搞垮。所以,学习后要通过思考找出适合自己公司的发展之路。

上次听李宁校友分享,他们隔壁一家公司的培训故事,老板听了课,很激动,感觉自己以前对不起同事们,应该跟一起创业的团队分享股份,分享利润。同时带团队一块去学习股权激励课程,在课程上还抱头痛哭,对不起大家,相互道歉。培训费花了几百万,公司也股权激励了,过了两年公司倒闭了。啥原因?缺少一个思考的过程。

适合的才是最好的,不能生搬硬套,乱点鸳鸯谱。人很容易被洗脑,你自己要有独立思考能力,不能人云亦云。犹太谚语;“人类一思考,上帝就发笑。”

要学会问,荀子曾说:“学无涯而问不止,问不休而学成。”学问学问,学会问,就慢慢变的自己有学问了。发问使人进步,怀疑是智慧的大门,知道的越多,就会怀疑越多,思考是由怀疑和答案组成的,学习应该以思考为基础。

转 化

学习的目的是要转化为自己的知识或者东西。很多人学就学了,没有去转化,还是还给老师或书本。转化就是去实践,去写作。习大大也提出“把论文写在祖国的大地上。”我们现在高校有很多科研成果,但缺少转化为实际的生产力。

当时我在南开大学商学院读EMBA硕士课程时,白长虹教授提出:理论是有价值的,如果论文写不好,说明你做事情也很难成功,论文内容就是你的做事逻辑。当时还不是很理解,现在越来越觉得:理论与实践就像人的左右腿,没有理论指导你的企业做不大,光靠理论没有实践,也做不成事。理论提升了,实践也会提升,实践提高了,理论也会上一个新高度。理论与实践就会相辅相成,相互促进,相互提升。

我以前也听过很多课程,看过不少的书籍,带同学去很多地方游学,但缺少写作的习惯,所以形成的知识都是点状的。

去年跟学院党支部去古田会议参观学习,书记要求我们每个人写一些感想。没有办法,我就去看毛主席写的《才溪乡调查》,发现主席在才溪乡深入一线与农民谈心、讲故事,长达半个月的调查。同时更加体会到:在当时那个年代,《星星之火可以燎原》的巨大力量。要知道,这篇文章是在古田一个只有10平方米不到小房间完成的。经过一周的思考,我完成了一篇短文:重读《没有调查就没有发言权》感悟。

后来在举办的党支部学习时,也让我分享自己的感悟。从此以后,每当我有感悟时,就把它写出来,“小题大做”。

例如从德国游学回来写《工业哲学》,从以色列游学回来写《需求是创新之母》,从美国硅谷游学回来写《顺势之道》,从柬埔寨越南游学回来写《投资之道》……另外也写了《镜子的智慧》、《少则得,多则惑》、《发展是解决任何问题的关键》等文章。

《塔木德》说:“人类的智慧凝于笔尖,诗文篇篇闪耀着思想的光芒。你手中的笔不过五寸,威力可比国王的权杖。”

以前学习都是“点”,通过写作,现在更多是“面”上的学习,这样的学习更加系统与全面,自己的语言表达能力也比以前有很大的提升。

为学日益,绝学无忧,学以致用,学达性天,让学习成为一种生活方式,让写作成为习惯。未来唯一持久的优势,是比你的竞争对手学习得更快!

本文作者: 张广义