“孙中山这个手稿没看到过,无论从笔迹、用的语言文字,还有当时的史实对照,都证明这个东西是非常可靠的,应该说是个很重大的发现。”

■ “海外新发现孙中山文献”研讨会在沪召开 专家认为可填补中华革命党研究史料空白

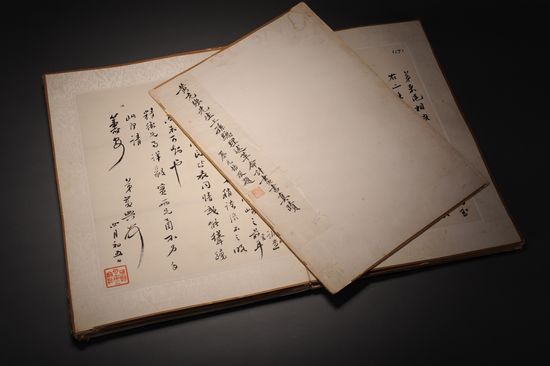

《黄兴致孙中山总理述革命计划书》

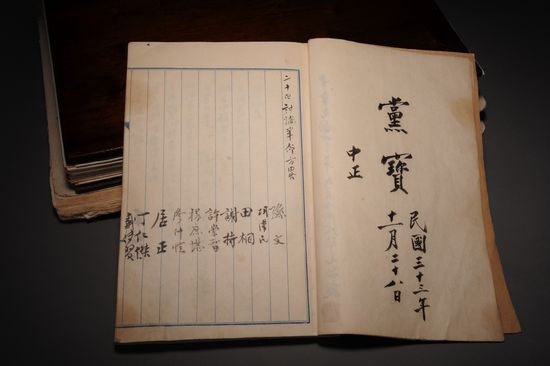

中华革命党民国三年在日本期间的会议纪要和蒋介石的题跋

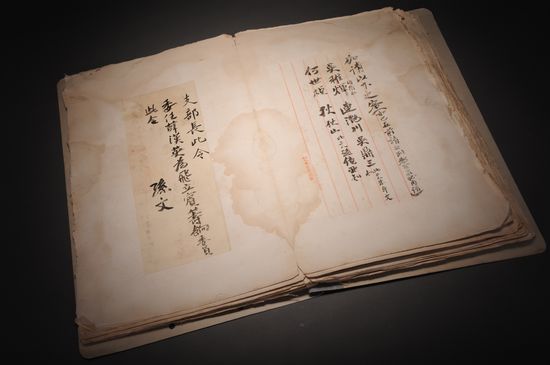

孙中山手稿

“孙中山这个手稿没看到过,无论从笔迹、用的语言文字,还有当时的史实对照,都证明这个东西是非常可靠的,应该说是个很重大的发现。” 从1954年即开始研究辛亥革命的原华中师范大学校长章开沅说。

章开沅所说的“孙中山手稿”,即昨天下午在上海大学历史系召开的“海外新发现孙中山文献”研讨会上讨论的三件文献之一的《孙中山手稿三十八件》(以下简称“手稿”),另外两件是《黄兴致孙中山总理述革命计划书》(以下简称“计划书”)、《中华革命党民国三年十七次会议纪要》(以下简称“纪要”),由上海驰翰拍卖公司于去年下半年在美国向曾省三后人征集得来,曾省三曾任孙中山机要秘书。这三份文献都是首次在中国大陆亮相。

《计划书》是1910年2月广州新军起义失败后,黃兴在1910年5月13日写给孙中山的一封有关以后革命如何进行的长信,其内容即是规划翌年的黄花岗起义。《纪要》是时任中华革命党青山本部干事的曾省三保存的,内容为1914年11月7日到1915年1月30日在东京孙中山寓所召开的十七次会议的签名记录,开篇即有蒋中正的“党宝”二字作为题跋。《手稿》则是孙中山自民国初年到护法运动期间的一批手谕和指示,内容涉及革命党内部领导、人际关系、财务状况等,展现了孙中山筹集款项的行动,以及当时党内部分职务的委任情况。

今年2月,上海驰翰找到上海大学历史系教授徐有威和严泉帮助鉴定这些文献的价值。为进一步确定其真实性和价值,除了邀请复旦大学、华东师范大学、东华大学、上海文史馆和中山学社的相关专家进行鉴定外,还专程赴北京和广州请教了国内研究辛亥革命和孙中山的权威专家金冲及、章开沅、林家有和黄彦。这些专家都确认了文献的真实性。另外,《纪要》的内容未见于已有可见之文献,可填补中华革命党研究史料的空白。原广东省社科院孙中山研究所所长黄彦表示,希望能将文献中的相关内容收入到他目前正在编纂的新编《孙中山全集》中去。

有重要的文物、史料价值和文本贡献

原中国史学会会长、中央文献研究室研究员金冲及指出,这批文献的价值主要表现在三个方面:“第一 ,文物价值。它的文物价值非常高,据我多年来阅读孙中山手稿的经验,可以判断肯定是孙中山的亲笔手书。第二,史料价值。其中中华革命党方面的资料特别珍贵,可以从中了解当时孙中山在日本期间商量革命事宜的核心人物的名单,同时可以了解孙中山当时关注的问题和他的思想脉络,也可以从这些文献中了解到以往不知道或者不清楚的事情,诸如孙中山和西北军阀的关系,以及他和陈炯明的关系。第三,文本的贡献。它们丰富了当下学者对新编《孙中山全集》的编纂。其中的‘跋’有两处尤其值得关注,第一,居正的‘跋’涉及这批文献进入曾省三手中的途径和过程,这有助于了解这批文献的真实性。第二是胡汉民的‘跋’中,提及黄兴提出处事要‘慢慢细细’,这是过去从来没有见到过的记载,有助于我们进一步研究黄兴的性格。”

中山大学历史系教授林家有亦认为,《纪要》和《手稿》这两个材料很珍贵,对孙中山研究有重要意义。二次革命失败后,孙中山、胡汉民等革命党人遭通缉逃亡到日本,在1914年7月组建中华革命党后召开的这17次会议,每次都讨论对策,讨论中华革命党日后如何开展军事斗争、如何组织政府,这一时期正是袁氏当国,孙中山等革命党人最困难的时候。孙中山38件手稿也反映了当时形势的艰难和筹款的过程。文献上面很小金额的批条都由他亲笔签字,可见当时革命经费困难至极。有些很小的官员都是他亲自委任,像四川调查员等。

《纪要》填补革命党史

研究空白

华东师范大学历史系教授谢俊美也认为,这批文献是有关黄兴、赵声对黄花岗起义的筹划、辛亥革命武昌起义、“二次革命”与中华革命党等重大事件的第一手资料,澄清了一些历史事实,有助于进一步推动对孙中山与民国史的研究。比如从《计划书》中黄兴对当时革命形势的分析,可知辛亥革命成功并非偶然,历经诸多艰难和牺牲,纠正了长期以来存在的辛亥革命成功甚易的错误看法。

《纪要》则澄清了长期存在的有关中华革命党是按会党形式组织的不实说法和对其的种种误解,证明中华革命党是孙中山在总结前期革命失败的教训、借鉴西方和日本的治党经验的基础上成立的。由于中华革命党成立于日本,又处于极为秘密状态,有关它的资料很少,目前对它的研究相对薄弱,这份文献有助于深入了解中华革命党内部的决策情况和组织的运作,填补了中华革命党研究史料的空白。《手稿》则披露了孙中山在领导护法军政府时有关军政府的人事安排,大元帅警卫军及其武器购买,英国、日本对护法斗争的态度,孙中山护法活动部分经费来源及当时国民党人的活动等具体内容。

内容已编入全集,史料价值不高?

而复旦大学历史系沈渭滨教授在鉴定后认为,这批文献的文物价值很高,都是第一次见到原件,但史料价值并不高,因为其中不少已由中国国民党党史委员会收藏并录入已出版的《国父全集》和大陆《孙中山全集》及其他相关出版物之中。比如《计划书》在民国时期就出版过影印本,1973年又由台湾党史委员会出版,大陆也在中华书局1981年出版的由湖南省社会科学院编的《黄兴集》中收入了黄兴之子黄一欧提供的该书影印件,而《手稿》也有部分内容已编入《国父全集》与《孙中山全集》,只有《纪要》为两种《全集》所无,具有很高的史料价值,对研究中华革命党提供了许多值得讨论的问题,比如会议参加者与中华革命党的关系,会议讨论内容与后来孙中山手书《中华革命党总章》有哪些异同,会议讨论的“中华革命党文件”是什么等都可以做深入研究。而若干未被收录的孙中山手稿,为什么不予录入,为什么已录入的部分手稿与原稿日期不同,为什么都以“孙中山手谕”标示,也都值得讨论。他认为,这批文献可以核对、勘校已出的各类刊本,因为若干已刊版本与之对照,似有脱、漏、增字。

国民党元老真迹,也有较高收藏价值

而在上海文史馆《世纪》杂志主编沈飞德看来,这批文献也有重大的艺术鉴赏和收藏价值。他认为,鉴于文献的书写者孙中山、黄兴等以及题字者蒋介石、蔡元培、林森、商震、吴稚晖、戴季陶、居正、胡汉民、章太炎等都是中国近代史上影响过历史进程的重要人物,都有很深的国学根柢,擅长书法,而且所书内容反映的又是重大历史事件,再加上题字者对原文献的评述,就更加提高了这几件文献的价值。特别是黄兴致孙中山的书信,真迹难得一见,他的这封信被题跋者给予极高评价,譬如擅长篆书的国民党元老吴稚晖在“拜观”后用篆书写下“开国大谋”四字;国民党元老胡汉民称“此书为革命文献中不朽之作,非徒文字可宝也”;冯玉祥赞誉为“洋洋书翰,字字赤诚,文武合一”,“笔力丰润,正大光明”;曾省三也在题跋中称赞“书法之苍秀劲杰,圆润挺拔尤其”。

据悉,这三件文献将于4月25日上海驰翰春季艺术品拍卖时亮相,曾省三后人希望这三件文献能够叶落归根,留在国内真正具有收藏和展示能力的国家机构手中。

文章来源:东方早报 作者:田波澜