探访黑格尔故居 | 德法瑞三国“工业哲学之旅”游学小记(一)

一个民族有一群仰望星空的人,他们才有希望

——黑格尔

11月20日,德法瑞三国“工业哲学之旅”游学团队来到斯图加特,走进黑格尔故居。

一行人驱车前往黑格尔故居路上,难得看到在厚重的乌云之中看到了一会儿太阳。阳光的温热透过冰冷的车窗玻璃在面前的一小部分空气中氤氲开来,也是蛮契合今天的主题,黑格尔说过,历史是一堆灰烬,但灰烬深处有余温。

带队导师苏建诚教授说,这辈子最怕的就是哲学,因为哲学启发人思考,让人体会到做人的烦恼,但是没有告诉你解决苦难的方法,唯一的办法就是自己顿悟了。官府,水火,盗贼,因缘债主,子女(报恩子女/讨债子女)这五个冤家大家都难以避免。人生想清楚弄明白,那么所有的苦恼就是庸人自扰之。人这一辈子,没有绝对的黑白对错。你自己是白的那么世界就是白的,你自己是黑的那么眼里的世界就是黑的。

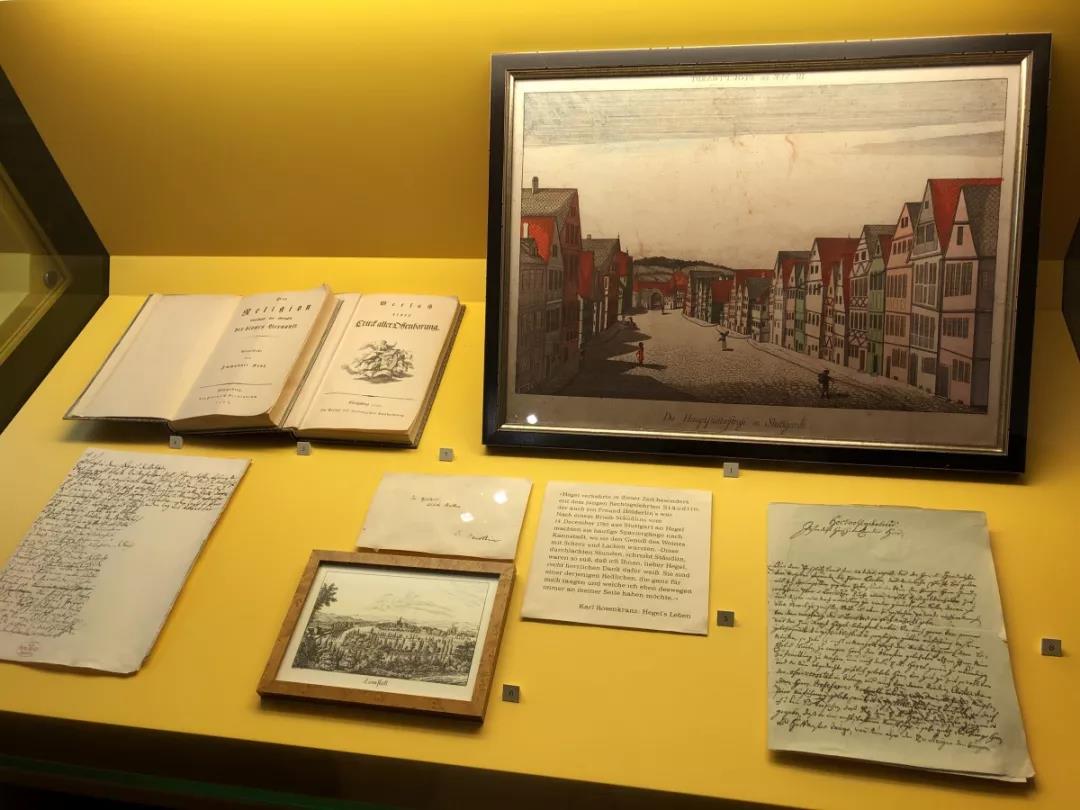

黑格尔的故乡斯图加特是一个美丽的城市,位于一个风景如画的山谷凹地中,四周环绕着绵延起伏的群山、绿色的森林,栽满葡萄的山坡环抱着市中心,内卡河在城边悄悄地流过。

黑格尔故居位于斯图加特老城区,是一幢4层的巴洛克风格的小楼,与周围的楼房紧紧地挨在一起。

1770年黑格尔出生于此,并在这里度过了他的童年和少年时代。最初的房子在战争中被摧毁了,现在的房子是翻新过的。黑格尔的父亲是一位很绅士的税务局书记官,所以黑格尔有条件享受了很好的教育。

黑格尔出生的时候,德意志还未统一,属于诸邦国家。黑格尔四岁入学,六岁学拉丁语。当他毕业时,有两条路可以选择,像他父亲一样做一名公务员,或者选择继续深造。黑格尔有个妹妹小他三岁,一个弟弟,小他六岁,后来家庭决定,让他的弟弟去当公务员。黑格尔的理论跟他的性格有关,他本身的性格很奔放。黑格尔的理论在于研究社会与人的关系,以及人类的活动,而不是纯哲学理论。

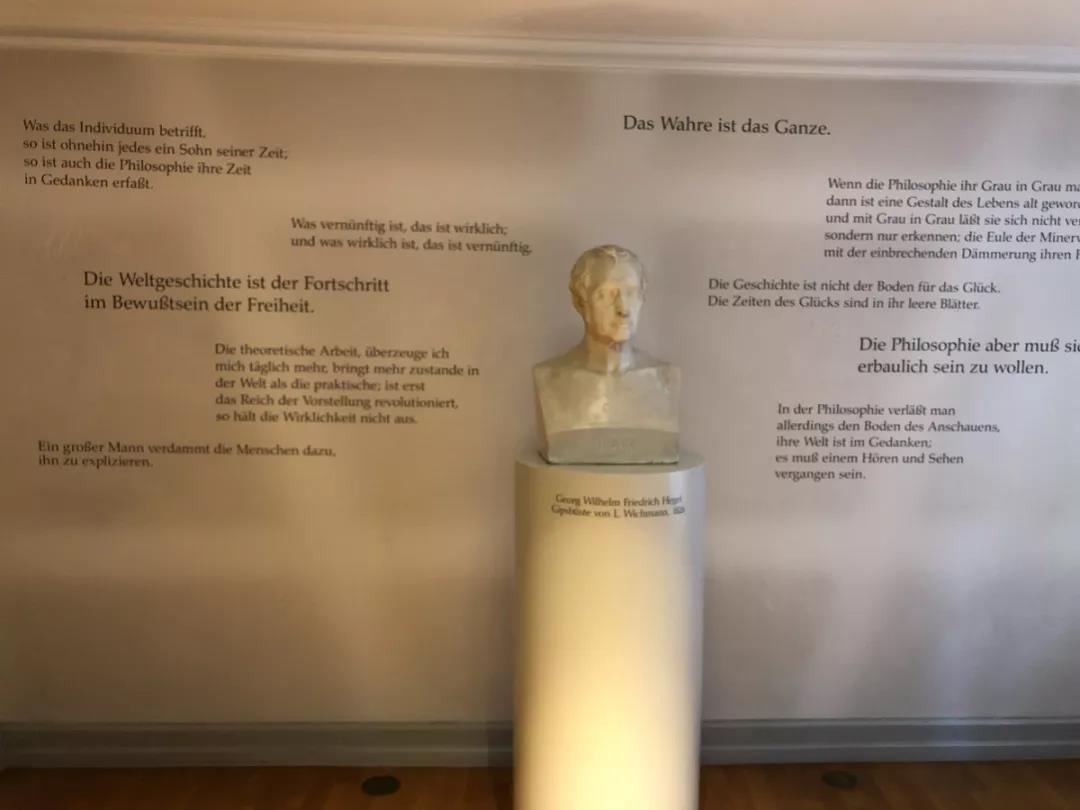

黑格尔胸像,背后是他的一部分名言,包括那句:存在即合理。

黑格尔的理论里面有很多深奥难懂的名词,这种普遍的想法其实是错误的。

黑格尔的研究体系之间,对当时来说,是革命性的变化。每逢法国资产阶级革命纪念日(攻占巴士底狱)当天,黑格尔都要开香槟庆祝。

黑格尔认为独裁不是人类发展方向。他推断,人类不断的变革发展才是合理的。他说过:无知的人是最不自由的,他认为,人在社会中能够做什么而不是被允许做什么,才是自由的。

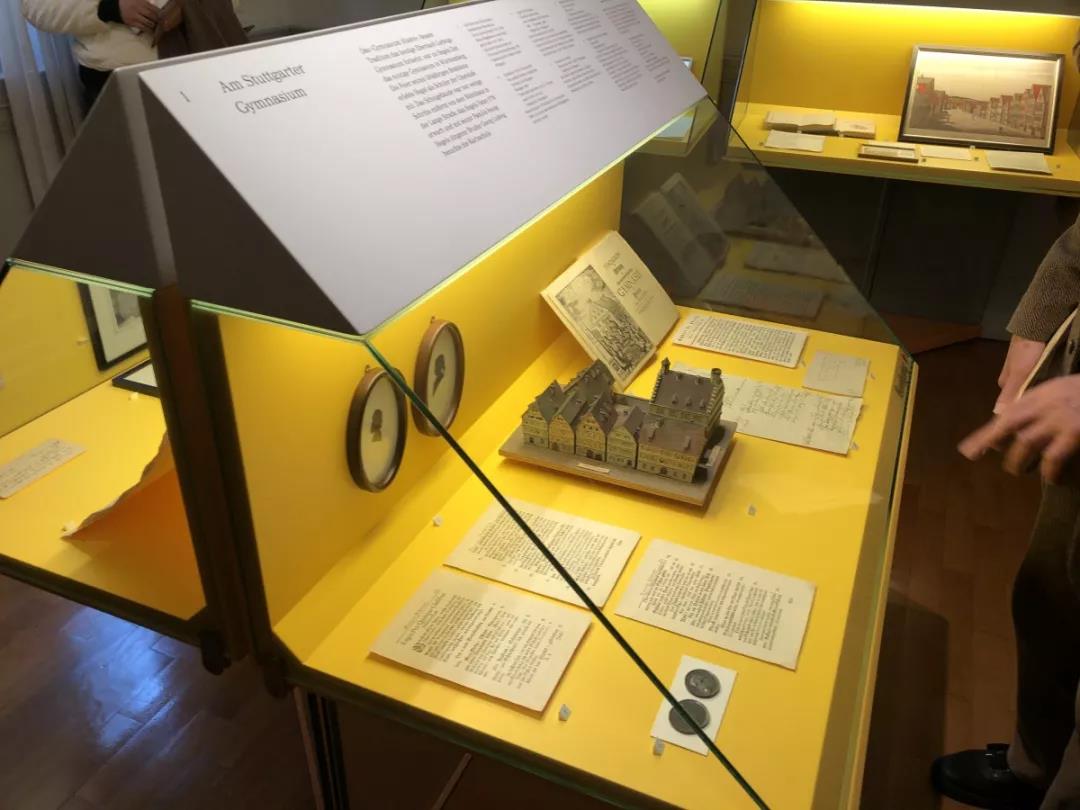

黑格尔学校的模型

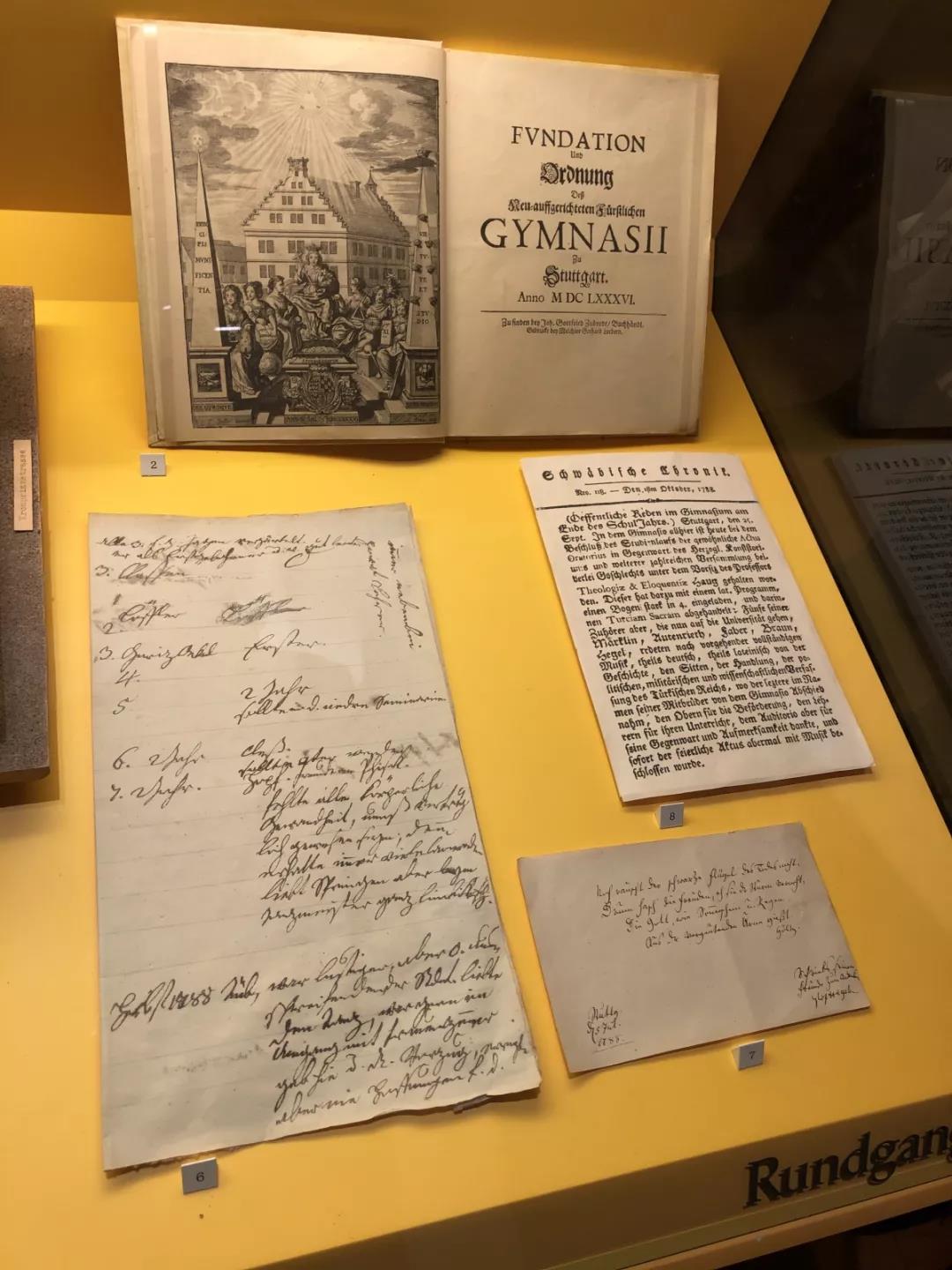

1788年高中毕业证书

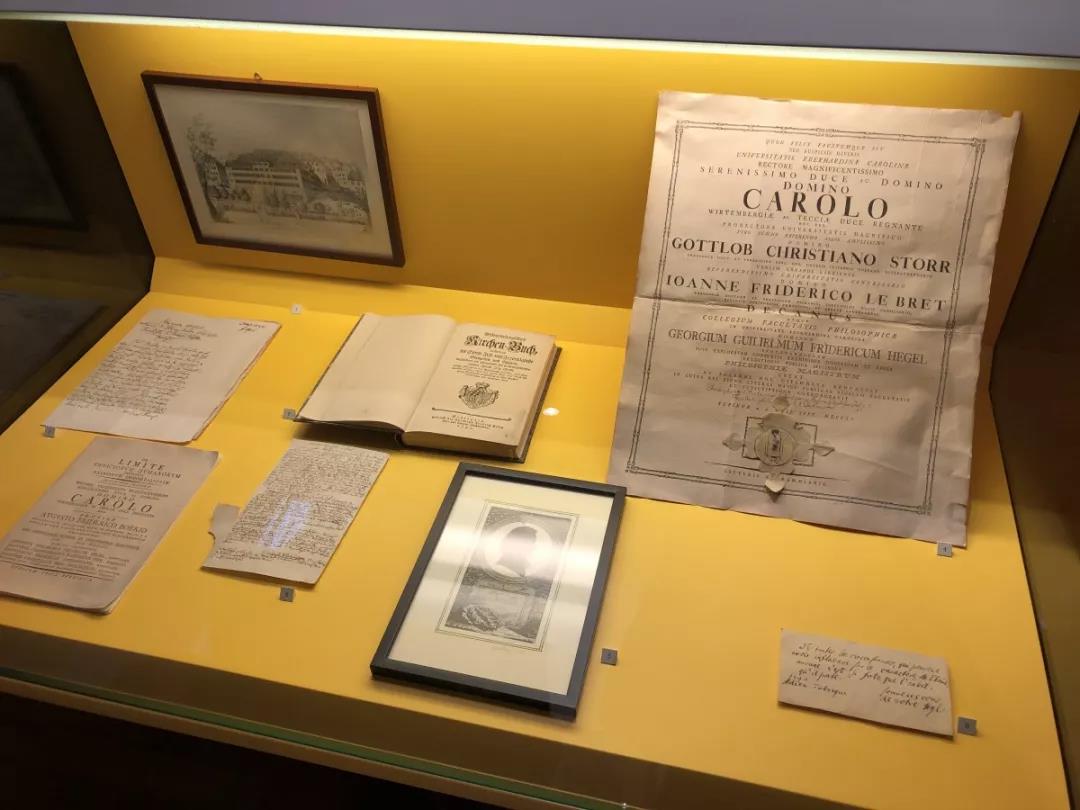

高中毕业后去图宾根神学院继续深造,上图是当时的相关文件。

在学校时,黑格尔对当时法国大革命的研究,得出人类社会是不断变革的,而不是停滞不前的,但又提出不能完全靠哲学来指引人类发展。在学校里,黑格尔并不是循规蹈矩的学生,当时的处罚是关禁闭或者午饭不给葡萄酒。

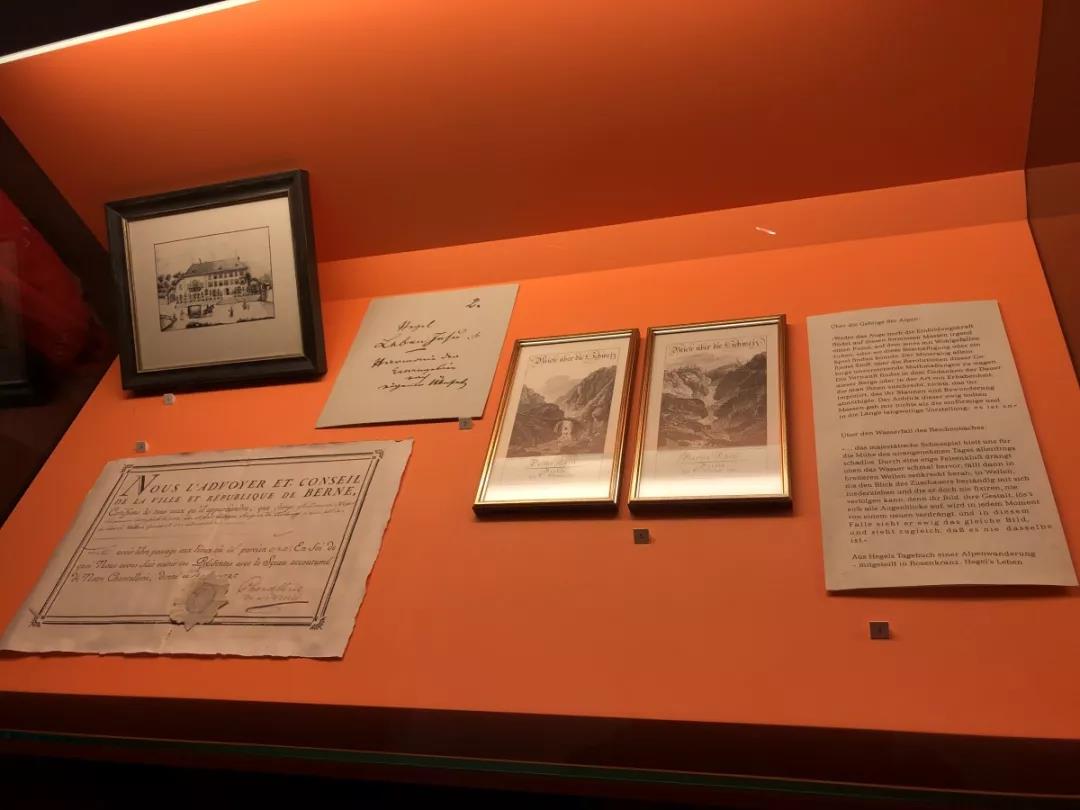

黑格尔在学习结束之后,决定不成为一名理论学家,经人介绍去了瑞士一家机构工作。

在博尔尼担任家庭教师时候的文献(下图)解释当时周边的矛盾,当权者收刮老百姓。

后来黑格尔去了法兰克福,遇到了一个同学,开始了他的哲学理论研究。

探索工业与哲学,是我们此次游学之旅的目的,印证了黑格尔的理论,工业不断变革,人类随之进步。

黑格尔在耶拿,经希灵介绍谋求到了助教的职位,但薪资不够生活,当时他父亲去世,继承到了一小笔遗产,可以支撑他的生活和研究。

后来在歌德帮助下,得到了教授职位,并写了他的第一本著作,这本著作到现在位置还没有一个标题……

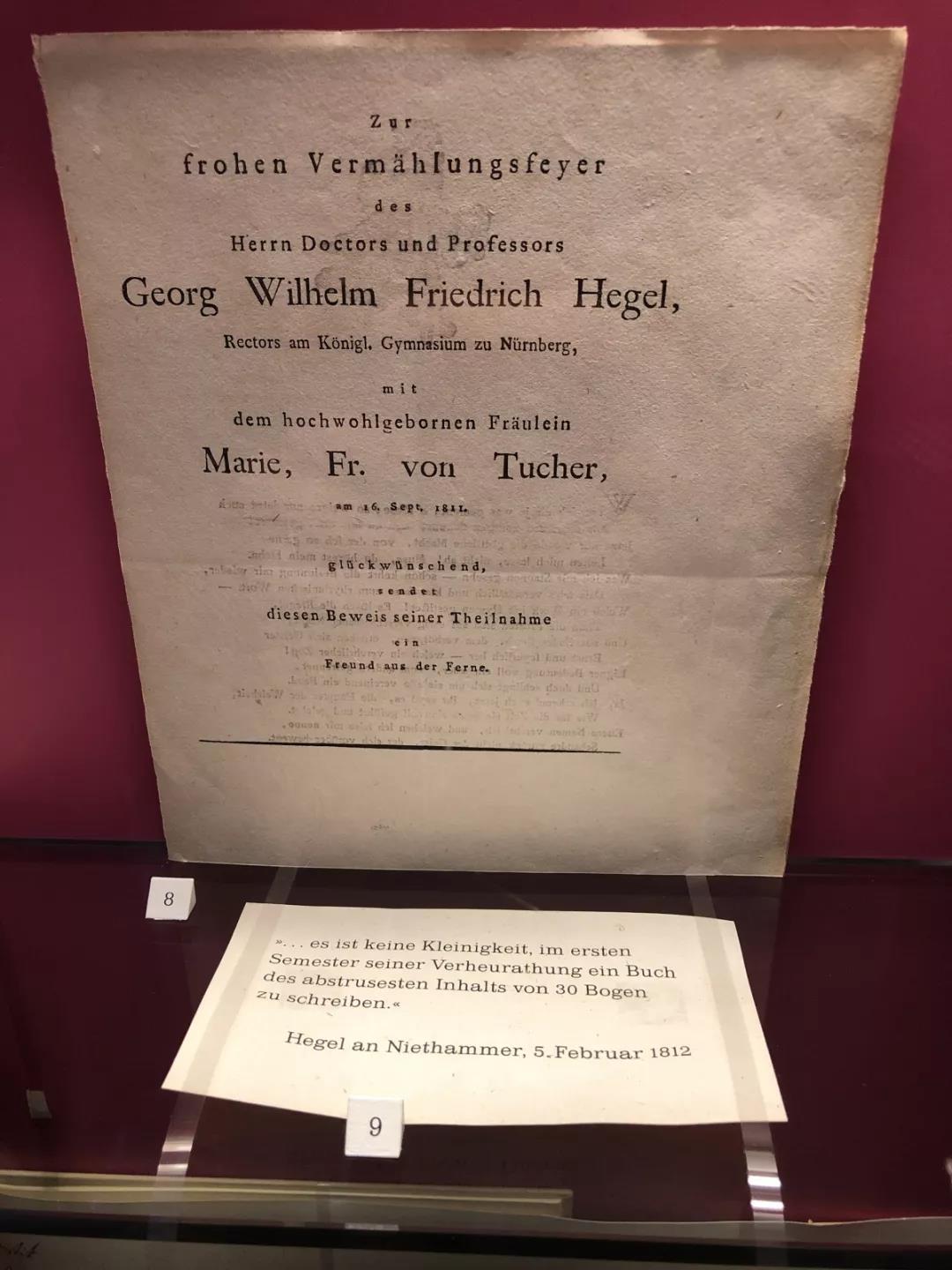

1840年拿破仑的士兵冲进黑格尔办公室,散乱了他的所有手稿。后来黑格尔通过马车把手稿转运。因为战争几经辗转,黑格尔去了纽伦堡,当了一个中学校长。娶了土赫家族的女儿,土赫家族经营者啤酒厂产业,下图是结婚证书。

纽伦堡之后,黑格尔去了海德堡当了一名教授。后来在柏林,成为了一名大师,当时他的理论成为潮流,跟多人争相去听他的课,当时的氛围是,没读过黑格尔都不配聊天。

黑格尔结交了一个白丁朋友,因为他可以把上课是不能说的话,对这个没有文化的朋友说。黑格尔说过,他的成功只是把那些已经存在的理论找出来,告诉大家;正真属于他自己的部分都是错的。

叔本华在黑格尔帮助下成为柏林大学教授,但当时两人有一堂课撞时间了,大家都去听黑格尔的课,叔本华因此记恨黑格尔。

黑格尔的理论其实并不晦涩难懂,他的理论基础是:人类的改变是认识到错误以后重新所做的选择。他的目标是通过理论让人类社会走上正常轨道,但目前为止,都未实现。环保问题,纳粹等都是在犯错之后才进行反思。理论基于人类社会已有的现象进行研究。人类的不同与相同构成社会,矛盾集合体就是人类逻辑。

黑格尔是一个纯粹的读书人,他的一生都是在读书、写书、教书中度过的。

古来圣贤皆寂寞。黑格尔也不例外,他不可能进入公众,进入热闹场面中,他的庞大的哲学体系、深邃的思想、超人的智慧,都与“公众”和“热闹”隔着厚厚的精神壁障。但是,他的一切精神财富,都通过一代又一代的哲学中介,获得公众,作为人类的智慧传播于四海之内。

1831年11月14号黑格尔去世,后世很多人研究他的理论,但他对这个世界失望,没有人真正理解他。

魏邦鹏 供稿

上一案例:上一篇:为什么中西文化不能融通?

下一案例:下一篇:「不可不知」以色列建国70年以来的50个你不知道